第3章 リスク評価を理解するポイント

リスク評価の手順と限界

これまで説明したように、リスク評価の手順は確立されています。ですから、最終段階の「リスク判定」で出された結果は「絶対的なものである」と誤解されがちです。

しかし実際には、「リスク評価の結果( リスク判定) における許容量」と、「現実の許容量」には

「かい離」があるのも事実なのです。なぜでしょうか?

それは、動物実験データを人間に当てはめたり、リスクを過小に

見積もることを避けるため安全側にたって評価することがあるからです。

動物実験データを元にする場合

リスク評価においては、ヒトでの科学データ(エビデンス)がそろわない場合が多く、多くの場合、動物実験のデータをヒトに仮定し、当てはめています(これを「外挿」と言います)。

しかし、動物とヒトでの種差のため、実際の代謝やメカニズムでは異なる場合が多くあります。

そのため、動物とヒトとの種差を考慮し、動物実験から推定される許容量に安全係数(不確実係数) をかけることで不確実性を補い、ヒトの許容量を定めています。ただし、この安全係数の確かさ、言い換えれば不確かさをどこまで数字で正確に表せるかについては、ヒトでのデータが得られない以上、科学的に完全な考察は困難です。通常は経験に基づき、個人差および動物とヒトの種差を考慮し、100 の係数を用いて不確かさによるリスクを小さくし、安全を担保しています(係数の妥当性の判断には任意性が残されています)。

また、感受性の違いで生じる個人差、動物実験の信頼性などの課題もあります。

安全側にたって評価される

リスク評価は、実際よりも大幅に安全な基準をもって設定されています。

特に、新しく見つかった「新規」化学物質の場合、データが不十分でありながら、リスク評価をしなければならないことがあります。

その場合は、より「安全側」からのリスク評価が行われることになります。

すなわち、リスク評価は「安全側にたった評価である」ということを知っておく必要があるでしょう。

リスク評価は、実際よりも大幅に安全な基準をもって設定されています。

専門家が集まって検討する有害性評価(ハザード同定)は、新しい知見によっても変わります。

例えば、サッカリンは、動物実験で発がん物質とされ規制されましたが、約15年間におよんだ検証の結果、決定的な証拠の報告により「分類できない」とされた物質です。IARCの分類もそれが不変で絶対のものではない、ということを示すよい例です。実際、様々な他の物質について、あたらしい科学的知見が発表された場合に、IARC の分類が変更されるケースが散見されます。

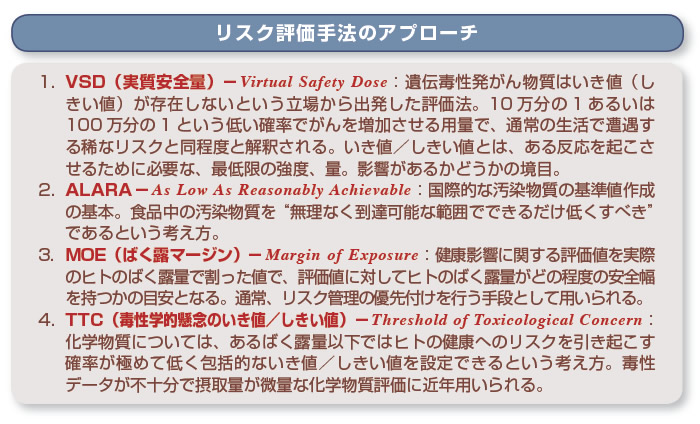

リスク評価手法のいろいろ

「リスク評価」と一言で言っても、様々な手法があります。ここで国際的に考えられている様々なリスク評価のアプローチを見て見ましょう。

1970 年代より米国を中心に、国際的に受け入れられるようになってきた考え方が実質安全量(VSD)です。10 万分の1(0.001%)や100 万分の 1(0.0001%)の発がん率であれば、そのリスクは十分に小さく容認できるという考え方で、それより小さければ、リスクは無視できるリスクとされます。この評価法は、日本を含め、大気汚染規制濃度や飲料水の水質基準の策定など、非意図的にばく露される化学物質の評価に現在多く使われています。

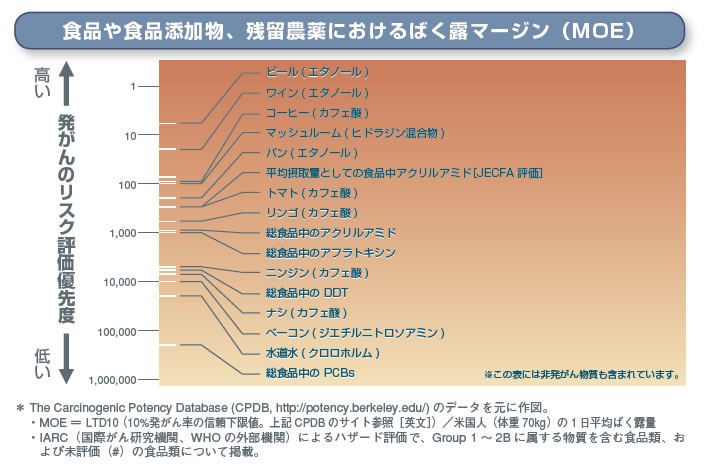

一方、欧州などでは ALARA(As Low As Reasonably Achievable)という考え方が生まれました。これは、合理的に実現可能な限りできるだけ低減するという考え方です。しかし、問題は、どこまで低減すればよいのかの具体的な指標に欠ける点です。そこで最近では、ALARA に代わる考え方がいくつか提言されています。例えば、新たな物質の評価の際に使われるMOE(Margin of Exposure) という考え方です。

MOE は複数の物質のリスクを順位付けし、比較する考え方です。リスクのトレードオフ、つまり、ある物質のリスクを削減するために使われる代替物質のリスクを考える場合に、この方法は有用だと言われています。この考え方は2005 年、JECFA(FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議)が、食品に含まれるアクリルアミド(じゃがいもを高温で揚げた場合などに生じる)を評価する際に提言し、現在、欧州のリスク評価機関などで採用されています。