「ゼロリスク」はなぜない?

そもそも「リスク」とは何でしょうか?リスクとは好ましくないことが起こる可能性です。

私たちが普通に生活する中で、リスクはどこにでもあります。道を歩いていても、部屋の中にいても、

つまり「100%安全」というものはないのです。

そしてもちろん、食品にもリスクはあります。もし食品のリスクをゼロにしようとしたら、食べられるものがなくなってしまいます。ですから、食品の科学的評価においても、リスクがゼロではないことを前提としなければなりません。

これらのことから、安全な生活と環境を維持するために「ゼロリスク」を目指すのではなく、

まずは「リスクの程度を科学的に評価しよう」という、「リスク評価」の考え方が生まれました。

リスク評価は、安全な環境や食品を提供するための、ひとつの目安となるのです。

ハザードからリスクへ:食品とリスク評価の歴史

実は食品におけるリスクという考え方は最初からあったわけではありません。少し説明しましょう。

1915 年、うさぎの耳にコールタールを塗ると発がんすることが分かったのをきっかけに、

発がんに関する実験が行われるようになりました。がんを起こす物質のほとんどは合成化学物質であるとされ、合成化学物質を禁止すれば発がんは抑制できると考えられたのです。

その結果、1958 年米国で「デラニー条項」が制定され、動物実験で発がん性を示した物質は食品添加物としての使用を禁止されました。

デラニー条項は、ゼロリスクすなわち、どんなに微量であってもリスクが認められる限り食品に

使用してはならない、という発想で制定された法律です。

しかしその後研究が進むにつれ、動物実験で発がん性を示すものを発がん物質と仮定すると、

「環境中の水にも空気にも」そして「ほとんどの食料品にも微量の発がん物質が含まれている」ということが分かってきたのです。また、発がん物質(発がんハザード)の中にも、物質ごとにがんを引き起こす

強さの程度に差があり、実際に発がんする確率は、その強さと量(ばく露量)によって決まることも分かってきました。これらの発見により、ゼロリスクを前提としたデラニー条項は 1996 年、廃止されました。

リスクをゼロとするための管理は、非現実的であるという考え方が広まってきたのです。

そこで、食品に含まれる化学物質に対するリスクの大きさを、

![]()

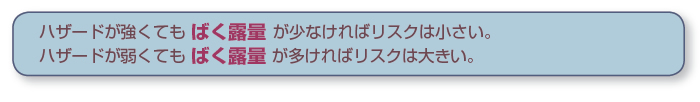

で考えていくことになりました。つまり、化学物質のリスクの大きさは、主として「ハザード」の性質と

「ばく露量」、ばく露の方法や遺伝的背景によって決まるということです。

「ハザード」と「リスク」の関係

お酒(アルコール飲料)は発がん物質です。多量摂取の場合にはリスクが高くなりますが、

適量であれば逆に体には良いとされています。少量では、リスクが低く、健康への懸念は生じません。

「ハザード」はどうやって決まる?

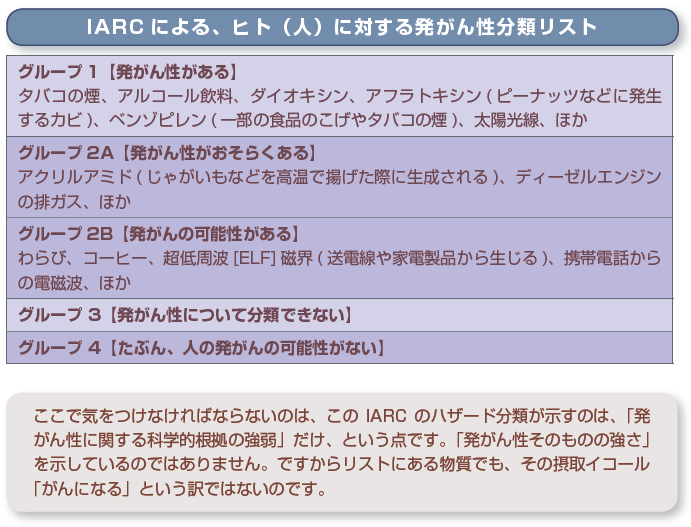

では発がんに関する「ハザード( 危害因子、有害性)」とは、どのようなものがあり、誰がどのように確認するのでしょうか。実は、発がん物質と断定されているものから、可能性があるものまで様々あります。

現在、IARC(WHO の関連機関である国際がん研究機関)などの機関では、人への影響を見る「疫学( 集団を対象とした疾病の研究)」と「動物実験」との結果に基づいて、発がんハザードを確認しています。

IARC の場合、その評価委員は世界各国の専門家から構成されており、複数の論文(科学データ)を評価し、その物質が発がん物質かどうか、どの程度の科学的根拠があるのか、という結論を出します。

これをハザード同定(もしくは、有害性評価)と呼びます。そして、その科学的根拠がどれだけあるのかによって、グループ1 から4 まで分類します。動物実験と疫学の研究結果で違いがある場合は、疫学(人への影響を見る)の研究結果が優先されます。

さて、ハザードについて分かったとしても、それはリスクへの対応の「第一歩」に過ぎません。

次に、さらに詳しく説明しましょう。

リスクアナリシス

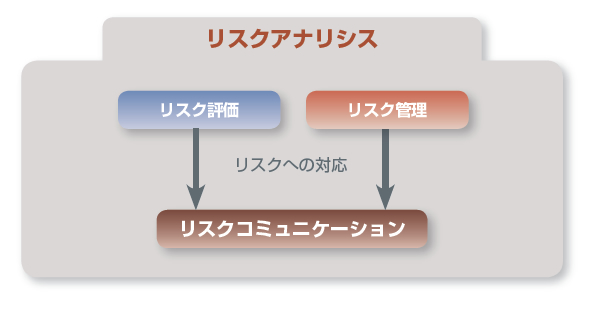

リスクに対応するために、リスクアナリシス(risk analysis)という考え方があります。

科学的なリスク評価は、リスクアナリシスにおいて、リスクへの対応を決めるための判断材料として大切な、最初の一歩です。

この3つの要素がリスクアナリシスを構成しています。

国ごとのリスク評価

食品のリスク評価は、それぞれの地域や国のリスク評価機関が取り組んでいます。EU では EFSA(欧州食品安全機関)が、それぞれの EU 加盟諸国では、例えば、ドイツでは BfR(ドイツ連邦リスク評価研究所)、イギリス FSA(食品基準庁)、アメリカでは CFSAN(食品安全応用栄養センター)などが行っています。

そして日本では、食品安全委員会がその役割を果たしているのです。

これらの評価機関によるリスク評価の結果に基づき、各国のリスク管理機関が政策を打ち立て、リスク管理を行います。日本では、農林水産省、厚生労働省など、例えばアメリカでは US FDA(アメリカ食品医薬品庁)がその役割を果たしています。

リスク評価の独立性

リスク評価という科学的判断へは、政治は不介入です。それによって、科学の独立性が保たれることになります。ですから、リスク評価とリスク管理は、分離されているのです。

*国によっては、同一の機関がリスク評価とリスク管理を担当している場合もあります。

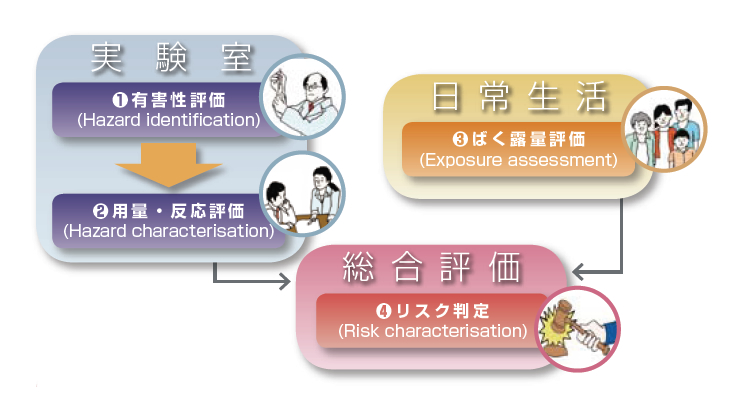

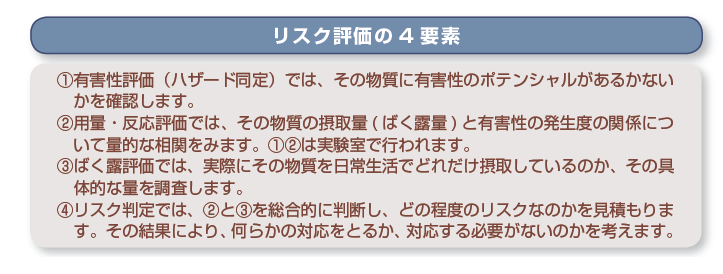

リスク評価の要素

実際の生活におけるリスクはどうやって分かるのか。もう少しリスク評価について詳しく見ていきましょう。

リスク評価では、定性的評価と定量的評価が混在しており、「有害性評価」(①)から始まり、

最終的に「リスク( 危険度) 判定」(④)に至ります。

このようなプロセスを経て、リスク判定が初めて可能となります。

リスク評価①有害性評価(ハザード同定)

まずは、有害性評価について、詳しくみていきましょう。

有害性評価では、有害性の可能性があるかないかを以下の手段で確認します。

まず、ヒトにおける知見(疫学のデータ)で、実際の生活の中での有害性を検討します。しかし、

多くは、疫学データが不十分なため、実験によるデータでの評価を行います。

実験による評価では、一般毒性、発がん性、遺伝毒性などの有無が確認されます。

特に、遺伝毒性の有無は、次のステップ②の用量・反応評価に影響を与えます。

遺伝毒性の評価には Ames(復帰突然変異)試験(in vitro試験)、染色体異常試験(in vitro試験)、

小核試験(in vivo試験)という代表的な 3つの試験が行われることが一般的です。

リスク評価②用量ー反応評価

リスク評価の第2段階である用量・反応評価では、化学物質の摂取量(ばく露量)と有害影響の

発生について、「量」からみた健康への影響度を見ます。

・有害性については、ヒトでの知見がない場合が多く、動物の毒性試験のデータから考察します。

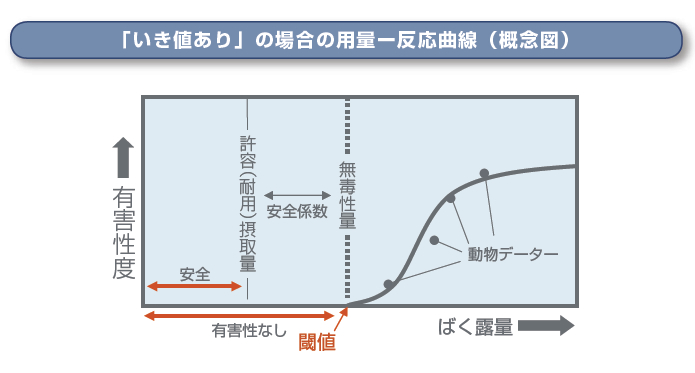

・ リスクに対する考え方は、いき値(しきい値)が「ある」か「ない」かで、異なります。

先に説明したように、ある量以下では有害性は生じない値が、「いき値」です。

一般的な有害性や非遺伝毒性の発がん物質では、いき値があり、それ以下は問題ない

というのが基本の考え方です。

しかしながら、その値は動物データから導いた値のため、安全係数(不確実係数)をかけ、

さらに安全をみた値(許容摂取量)を設定します。

安全係数のとり方については、一般的に100倍(種差10倍×個人差10倍)を用いることが多いですが、

重篤度や不確実性などを考慮し、ケースバイケースで 1000~10000 倍を用いることもあります。

そして、実際のばく露量がその許容(耐用)摂取量より小さければ、安全に問題ないと判断します。

農薬や食品添加物は、この考え方に基づき規制が行われています。

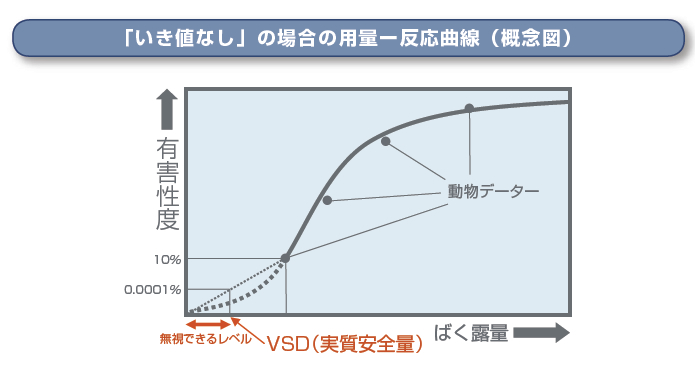

遺伝毒性発がん物質(DNA に損傷をきたすもの)では、たとえ微量でもあれば、遺伝子に

直接作用し発がんを引き起こす可能性があると考えられ、そのばく露量がゼロにならない限り、

発がんの可能性もゼロにならない、つまり、「いき値なし」と考えられています。

現実には、実際のヒトへの発がん性は、かなり少ない摂取量(低用量のばく露量)で発生していると

考えられています。しかし、少ない量での影響をみるのは困難なので、動物実験では、ヒトが摂取する量より多い量(高用量のばく露量)で行われます。そのため現在ではより「安全側」の立場にたち、多くの場合、低用量域では、ゼロに向けて直線を引き、低用量での影響を評価する方法をとります。これを直線外挿法と呼びます。

なお、10 万分の 1(0.001%)や 100 万分の 1(0.0001%)の発がん率であれば、そのリスクは

十分に小さく容認できるという考え方が、1970 年代より米国を中心に、国際的に受け入れられるように

なってきました。この 10 万分の 1 や 100 万分の 1 のリスクレベルのばく露量の値を実質安全量(VSD)といい、それより小さければ、リスクは無視できるリスクとみなされます。

この評価法は、日本を含め、大気汚染規制濃度や飲料水の水質基準の策定など、非意図的にばく露

される化学物質の評価に現在多く使われています。